見積の参考になるフリーランスのWebサイト制作の料金表まとめ 2014年

フリーランスのWebデザイナーの方が公開しているWebサイト制作の料金表を20件以上調べてまとめました。見積作成時の参考にしてみてください。

※掲載価格は目安であり内容や納期、その他の理由により変動することがあります

※掲載価格は調査時のものであり、変動する可能性があります

とその前に、

見積書や請求書など「経理書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに見積書や請求書が作れる「Misoca」がおすすめです!ぜひお試しください↓

[adrotate group=”2″]

Web制作・Webデザインの料金項目の説明

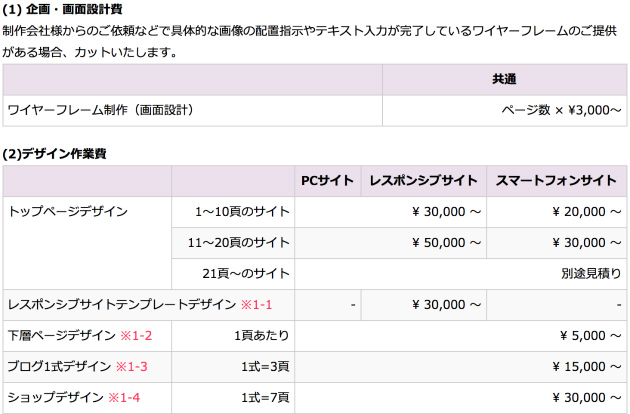

Webデザインの料金は大きく分けて「デザイン」か「コーディングも含む」かによって変わってきます。

デザインの場合は「素材等の制作」や「写真の有無」が必要なのかなどの点、コーディングを含む場合は「サーバー」や「データベース」などによって変わってきます。

下記のページでそれぞれの場合の見積項目が確認できるので、一度目を通しておくと、発注の際にスムーズにやり取りが進むと思います。

それでは料金について見ていきましょう。

料金表

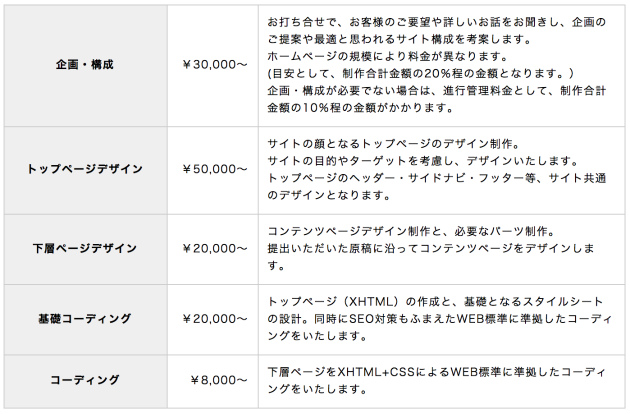

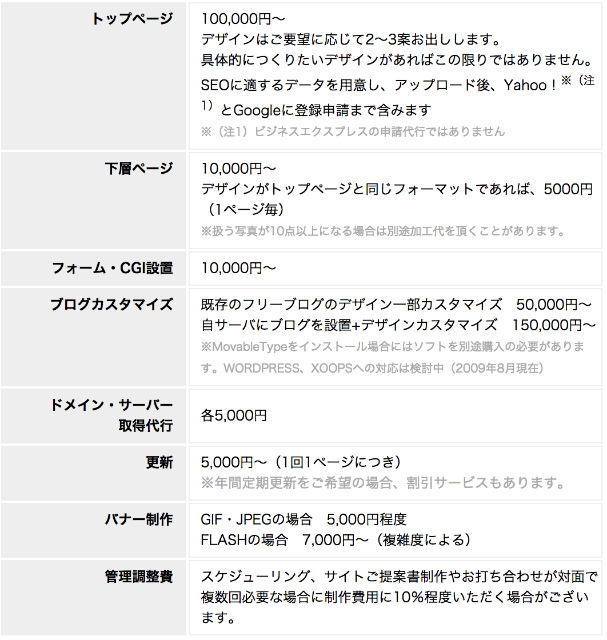

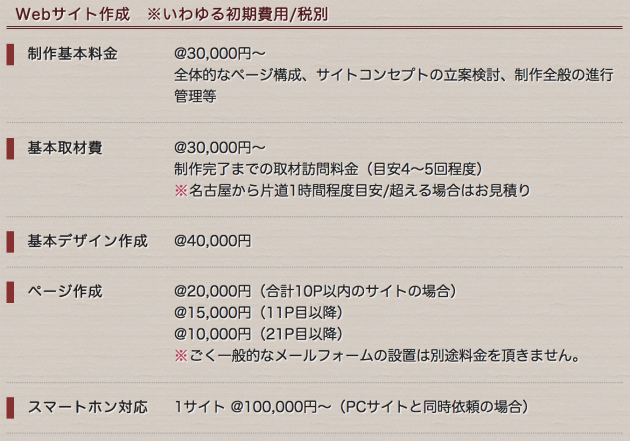

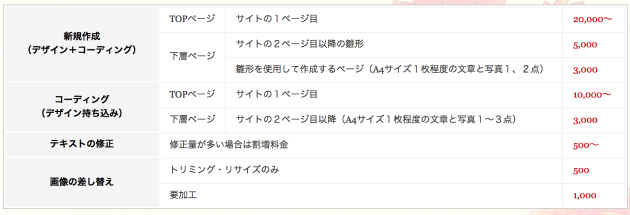

ホームページ制作 東京 【SKYGOLD】/ フリーランス WEBデザインオフィス | WEBサイト制作料金

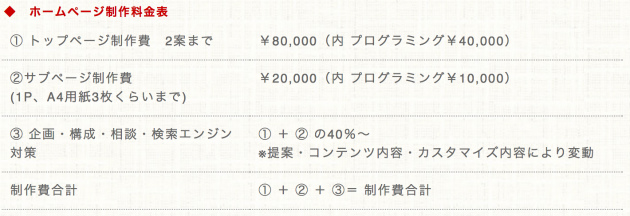

ホームページ作成 料金表 | ホームページ制作 AmotDesign

基本料金表 – 新潟ホームページ制作【マザーシップ】 – フリーランス(SOHO)

料金について – ゆめいろデザイン :: フリーランス レスポンシブデザイナー・モバイルUXデザイナー(Webデザイナー)

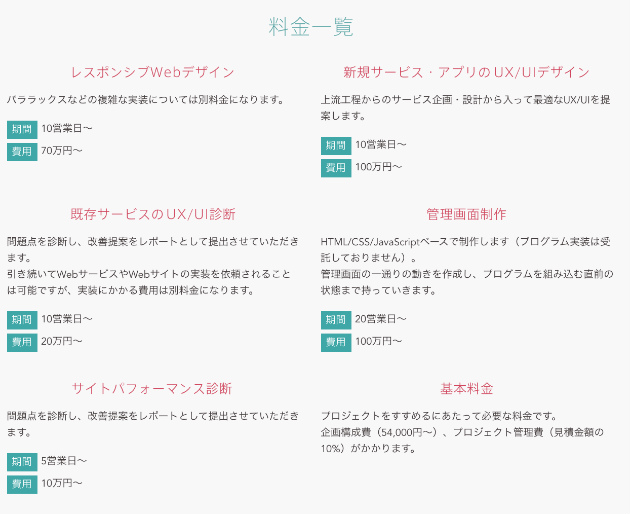

料金一覧|首都圏(東京・神奈川)のフリーランスwebデザイナー(SOHO)|02web works studio

ホームページ制作料金表 / ホームページ制作料金・価格 / ホームページ制作 東京[グリッドネス] / WEB制作

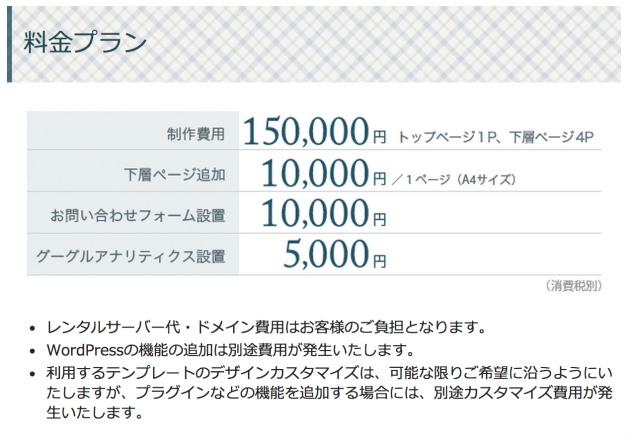

料金プラン – ワードプレスのホームページ制作|新宿区のフリーランスWebデザイン事務所

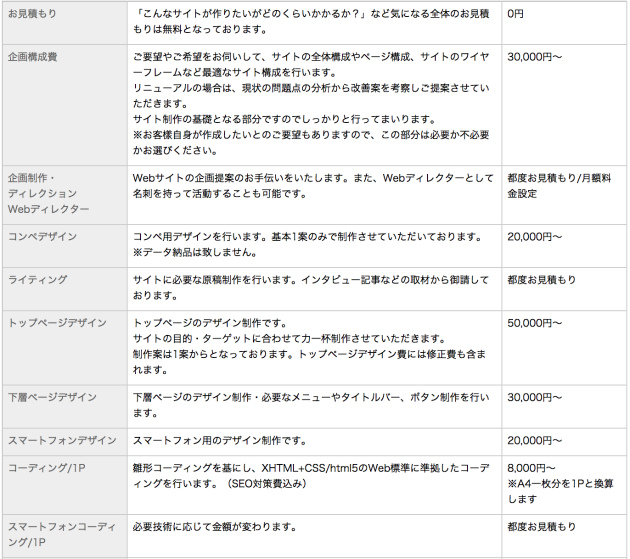

制作料金表|ホームページ リニューアルや制作ならSOHOのフィールグッドデザイン

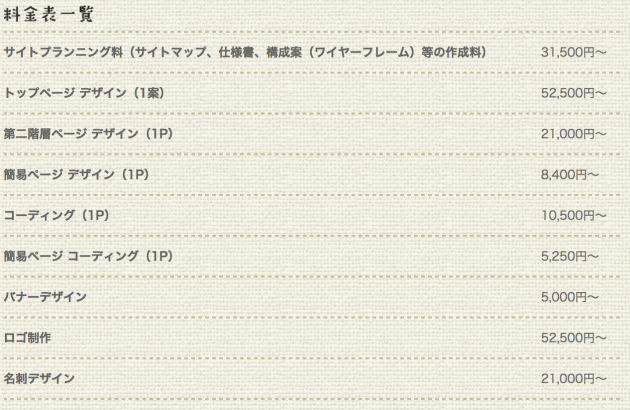

料金表 | ウェブ、DTPデザイン、ロゴ、イラスト制作 THE CONDITIONER (個人事業・SOHO)

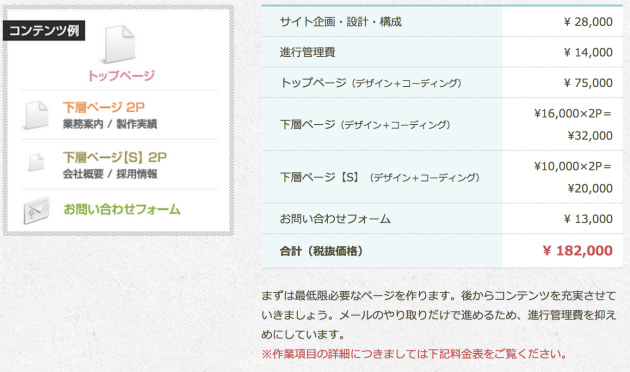

一般のお客様へ | ozone notes-名古屋のフリーランスWeb制作/コーディング/WordPressテーマ作成

フリーランスの制作料金 | 「丁度いいをかたち」にするデザインスタジオ cdbk.net CREATIVES

※以前載せていた料金表が古いものだったため更新しました。

制作内容によって自動見積りもできますのでぜひお試しください↓

制作内容・料金一覧 | Webデザイン・ホームページ作成 はなとみかん

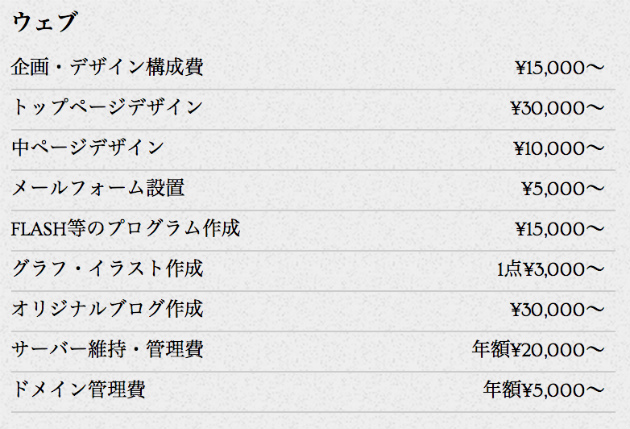

制作料金 ウェブ グラフィック デザイン/大阪・神戸のフリーランス デザイナー/ウェブ&グラフィック/TEMMA

料金 | 東京・埼玉で活動中 フリーランス(SOHO) WebデザイナーのWebサイト「Nomograph」

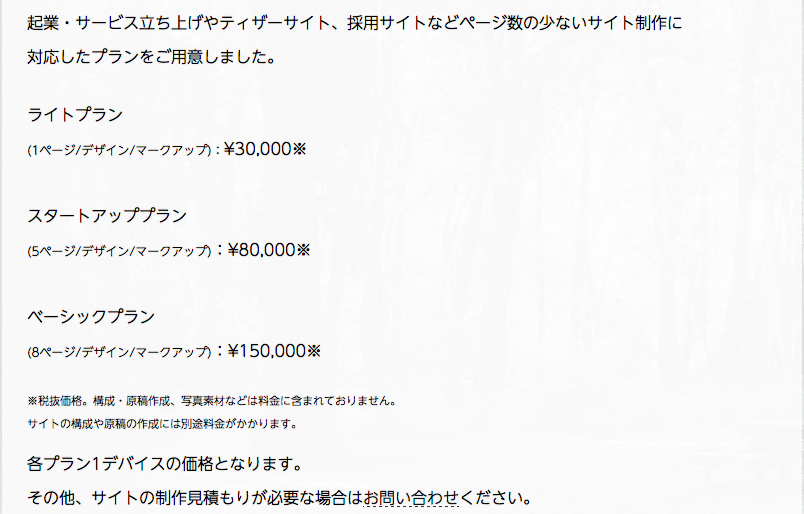

【札幌/東京】親切柔軟!SOHOのWEBサイト/ホームページ制作|Citrus Design-シトラスデザイン-|制作料金